Menzenschwand Uranabbau / Uranbergbau in der Grube Krunkelbach / Atomkraftwerke & Bomben

Veröffentlicht am 15.01.2023 von Axel Mayer

Menzenschwand Uranabbau / Uranbergbau in der Grube Krunkelbach

Das "aussichtsreichste Uran-Vorkommen Westdeutschlands" wurde 1957 im Krunkelbachtal bei Menzenschwand am Südhang des Feldbergs entdeckt. Es handelte sich um eine hydrothermale Lagerstätte an der Grenze zwischen Granit und Gneis. 1961 begann die niedersächsische Bergbaufirma Gewerkschaft Brunhilde (später GmbH) mit Schürfarbeiten. Nach dem Versiegen von Trinkwasserquellen mußten die Arbeiten 1963 eingestellt werden. Ab 1973 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. In der Folgezeit wurde zur Erkundung des Vorkommens ein Schacht angelegt, der später eine Tiefe von über 240 m erreichte und von dem alle 30 m Stollen ausgehen, die dem Verlauf des Erzganges folgen. Das bei diesen Arbeiten anfallende Erz wurde per Bahn über eine Entfernung von 400 km in die Aufbereitungsanlage im rheinland-pfälzischen Ellweiler gebracht. Jährlich wurden auf diese Weise zwischen 4000 und 10000 t Erz verarbeitet und daraus 30 bis 70 t Uran gewonnen. Trotz lokalem Widerstand wurden im "Probebetrieb" bis 1991 ca. 100 000 Tonnen Uranerz abgebaut. Das radioaktive Erz, aus dem Bomben und Energie gewonnen wurden, löste nicht zuletzt bei der Weiterverabeitung in Ellweiler Krebserkrankungen aus. Dem Land entstanden bei der Stilllegung Kosten von 4,5 Millionen DM; dem standen Einnahmen von 2,5 Millionen DM durch den Verkauf des Uranerzes gegenüber.

[b]Die Gewinne machte die Firma, die Folgekosten trugen die Steuerzahlenden.

Mein Dank geht an Peter Diehl, der sich in Sachen Menzenschwand vorbildlich engagiert hat.

Axel Mayer, (Alt-) BUND-Geschäftsführer. Mitwelt Stiftung Oberrhein[/b]

Menzenschwand - Uranabbau: Der Streit um das Schwarzwald-Uran

Zusammenfassung des Buches:

Der Protest der Gemeinde Menzenschwand in den 1960er-Jahren gegen die Uranschürfarbeiten der Gewerkschaft Brunhilde im zum Dorf gehörenden Krunkelbachtal fußte auf drei Säulen. Die erste war die Angst vor dem Verlust der "Heimat", wozu neben der ländlich-dörflichen Struktur des Ortes auch die weitgehend intakte und geschützte ihn umgebende Naturlandschaft zählte. Das ökonomische Interesse Menzenschwands am Fremdenverkehr, der sich seit den 1950er-Jahren rasant entwickelt hatte und dessen Blüte man durch die Bergbauarbeiten bedroht sah, kam als zweite Säule hinzu. Die dritte bildete schließlich das ausgeprägte Unrechtsbewusstsein gegenüber "Rücksichtslosigkeiten" von Seiten des Unternehmens oder der Behörden, die das kommunale Recht auf Selbstverwaltung zu ignorieren schienen. Eine Verschärfung, welche sich auf alle drei Bereiche auswirkte, erfuhr der Konflikt durch die Tatsache, dass es nicht um irgendein beliebiges Mineral, sondern um Uran ging. Die "staatspolitische Bedeutung" des radioaktiven Schwermetalls trug den ursprünglich auf Gemeinde und Bergbauunternehmen beschränkten Konflikt nicht nur bis nach Bonn, sondern ließ auch insbesondere die betroffene Gemeinde befürchten, dass ihre eigenen Interessen dahinter zurücktreten müssten. In der Tat ging es in Menzenschwand nicht nur um die Frage "Bergbau oder nicht?". Die Urangrube im Krunkelbachtal stand zunächst für eine angestrebte Kernbrennstoffautarkie, diente zudem als Beweis für die "ernsthaften Bemühungen" der BRD auf diesem Gebiet und schien schließlich das Standbein einer bundesdeutschen Uranaufbereitungstechnik zu sein, welche vom Bundesforschungsministerium im rheinland-pfälzischen Ellweiler am Leben gehalten wurde. Mithin wurde der Zugriff auf das Uran im Feldberg als Symbol für die Entwicklung der Atomtechnik und damit der Hochtechnologie überhaupt gesehen; in diesem Sinne war jeder Protest dagegen für die Befürworter eines bundesdeutschen Beitrags zur Uranversorgung ein Werk von "dummen Bauern" oder "Fortschrittsfeinden".

Jedes der drei Themen "Heimat", Fremdenverkehr und Selbstverwaltung

war von unterschiedlicher Bedeutung für den Konfliktverlauf. So lieferte die zunächst eher vage Sorge um die "Heimat", die ein "Unbehagen" gegenüber den Uransuchern aus dem niedersächsischen Uetze hervorrief, die allgemeine Grundlage des Streits, welcher später, gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik, an konkreten Ereignissen festgemacht wurde. Man fürchtete in Menzenschwand weniger den Uranbergbau selbst als die durch ihn erwartete Strukturveränderung. Die Angst vor "Heimatverlust" war wegbereitend für den Konflikt – für dessen Ausbruch hingegen reichte sie nicht aus. Es zeigt sich jedoch, dass die BergbaugegnerInnen ganz selbstverständlich und ohne Scheu auf den zu dieser Zeit noch vorwiegend traditionell belegten Topos "Heimat" zurückgriffen. In den Jahren nach 1945 noch als "verbum non gratum" geschmäht, galt dieser Begriff also um 1960 durchaus wieder als "politisch korrekt". Mindestens ebenso empfindlich wie auf Veränderung des Lebensumfeldes reagierte man in Menzenschwand auf Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde. Die Missachtung des föderalen Grundprinzips der Subsidiarität stieß hier auf entschiedenen Widerspruch. Das galt nicht nur für die Politik, der man vorwarf, ohne Mitsprache der betroffenen Gemeinden Konzessionen erteilt zu haben, sondern auch für das Unternehmen, welches bei seinen Arbeiten den Belangen der Gemeinde wenig Beachtung schenkte. Die "Rücksichtslosigkeiten" der Gewerkschaft (Wasserverschmutzung, LKW-Verkehr, Gefährdung der Trinkwasserversorgung) gaben den ersten Anlass zum Protest.

Menzenschwand war

– und das sollte es nach dem Willen seiner BewohnerInnen auch bleiben – ländlich, dörflich und auf den Fremdenverkehr ausgerichtet. In diesem Punkt traf sich die allgemeine Ablehnung von Strukturveränderung mit den konkreten ökonomischen Interessen des Dorfes; die "Schädigung des Fremdenverkehrs" durch den Bergbaubetrieb wurde zum griffigen und in weiten Kreisen vertretenen Hauptargument der Gemeinde. Der Übergang der "Gesteinsuntersuchungen" zu einem Tagebaubetrieb mit den daraus resultierenden Belästigungen, welche als Angriff auf die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Gemeinde gesehen wurden, führte zur Eskalation des Konflikts und dessen Ausweitung auf die politische Ebene.

Mit Unterstützung des Landrats,

anderer Gemeinden des Landkreises, der Heimatschutz- und Fremdenverkehrsverbände sowie eines informellen Netzes einflussreicher Persönlichkeiten, welches über persönliche Bekanntschaften geknüpft wurde, nutzte die Gemeinde geschickt die Möglichkeiten, die sich ihr auf dieser Ebene eröffneten. Die überraschend starke Resonanz, auf die das Schwarzwalddorf mit seinem Protest bei den politischen Gremien stieß, beweist die dort vorhandene Sensibilität hinsichtlich aller drei Kritikfelder. Besonders stark wog dabei der Vorwurf der "Vergewaltigung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde", den in Stuttgart niemand auf sich sitzen lassen wollte; gleiches galt für den Vorwurf der Zerstörung der ökonomischen "Existenz" des Fremdenverkehrsortes. Schließlich kann man auch eine "Macht der Tatsachen" konstatieren: Wer immer vor Ort nach Menzenschwand fuhr, kam nicht umhin, die "Schönheit der Landschaft" des Menzenschwander Hochtales und den Eingriff, den die Schürfstelle darin darstellte, anzuerkennen. Diesen Trumpf wusste man im Hochschwarzwald zu nutzen.

Die fortdauernde Untätigkeit der Politik

angesichts offensichtlicher gewordener Gefahren veranlasste die Gemeinde zum Gang vor Gericht; die dabei erzielte einstweilige Verfügung, derzufolge Brunhilde ihre Arbeiten einstellen musste, schuf für die folgenden neun Jahre einen neuen Status quo. Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang, dass die Betriebsstelle im Krunkelbachtal im Naturschutzgebiet lag. Es kam so zu einer stabilen und sich gegenseitig stützenden Koalition zwischen Naturschützern (amtlichen wie privaten) und der Gemeinde, welche die Unberührtheit der Landschaft als Kapital ihres Fremdenverkehrs begriff. Unter dem Eindruck der Geschehnisse in Menzenschwand gelang es darüber hinaus dem Landrat, mit Zustimmung der Gemeinden weite Teile des Landkreises unter Landschaftsschutz zu stellen – Naturschutz als Machtfaktor kommunaler Interessen.

Während alle Bemühungen,

insbesondere der Landesregierung, zur Beilegung des Konflikts am Streit zwischen der Gewerkschaft und der Gemeinde scheiterten, kamen die beiden Kontrahentinnen Anfang der 1970er-Jahre selbst zu einer Einigung. Mit der Idee, Menzenschwand zum "Radonheilbad" auszubauen, hoffte die Gemeinde sowohl den Uranbergbau ein für alle Mal zu beenden als auch dem Fremdenverkehr zu neuem Aufschwung zu verhelfen. Daher stimmte sie dem von der Kurbetriebs-GmbH ausgehandelten Kompromissvorschlag zu, welcher Brunhilde einen zeitlich und mengenmäßig begrenzten Uranabbau erlaubte: der Streit zwischen der Gemeinde und dem Unternehmen schien beendet. Beendet war jedoch vielmehr die Symbiose von Naturschutz und Kurort. Denn das 150-Millionen-Mark-Projekt, mittels dessen die kleine Fremdenverkehrsgemeinde zum "Heilbad von hoher Exklusivität" ausgebaut werden sollte, stieß von Anfang an auf Widerstand seitens der Landschaftsschützer, schließlich auch der Menzenschwander Bevölkerung selbst. Das vom Menzenschwander wie St. Blasier Kommunalparlament mehr oder weniger billigend in Kauf genommene Ende der Kurbetriebs-GmbH war die Folge einer Planung, welche weder auf die finanziellen Möglichkeiten noch auf die Interessen vor Ort genügend Rücksicht genommen hatte. Die Idee, das radioaktive Milieu im Krunkelbachtal für ein Heilbad auf Radonbasis zu nutzen, blieb dennoch bestehen.

Trotz der inhaltlichen Verbindung zur Entwicklung der Atomenergie

hatte also jener erste Teil der Auseinandersetzung um den Uranbergbau in Menzenschwand, der sich vornehmlich zwischen der Gemeinde Menzenschwand und der Gewerkschaft Brunhilde abspielte, nichts mit der Anti-Atom-Bewegung der 1970er- und 1980er-Jahre zu tun. Abgesehen davon, dass es sich in Menzenschwand nie um eine "Bewegung" gehandelt hatte, spielte das Hauptargument der Anti-Atom-Bewegung, die Strahlengefährdung durch Radioaktivität, in den 1960er-Jahren so gut wie keine Rolle – im Gegensatz etwa zur Debatte, die es einige Jahre zuvor um den Bau des Karlsruher "Atommeilers" gegeben hatte. Dasselbe gilt für die Aktionsformen: Demonstrationen, Massenproteste und Platzbesetzungen lagen den MenzenschwanderInnen und selbst den HeimatschützerInnen – trotz ihrer gelegentlichen Drohung – so fern wie den Wyhler BauplatzbesetzerInnen das Vertrauen in die Mitglieder der Landesregierung als "objektive Sachwalter ihrer Interessen". Gemeinsam ist beiden Konflikten lediglich die nicht zu unterschätzende heimatschützerische Komponente. Das nämlich war die Auseinandersetzung in Menzenschwand in den 1960er-Jahren in erster Linie: ein recht erfolgreich geführter Kampf gegen eine – von außen kommende – Veränderung der unmittelbaren Umwelt.

Mit dem (anfänglichen)Scheitern des Radon-Bad-Projektes

stellte sich 1975 im Prinzip wieder die Situation der 1960er-Jahre ein – allerdings mit veränderten Machtverhältnissen. Die anfangs stets feste und unnachgiebige Haltung Menzenschwands gegenüber den Interessen der Gewerkschaft begann mit der Eingemeindung nach St. Blasien zu bröckeln; das (nicht nur finanzielle) Fiasko der in Konkurs gegangenen Kurbetriebs-GmbH belastete die (Teil-)Gemeinde und hatte ihre Position geschwächt. Ölkrise und steigende Uranpreise hatten demgegenüber Brunhilde gute Argumente in die Hände gespielt. Angesichts dieser Entwicklungen wuchs auch auf der politischen Ebene der Druck, zumindest die weitere bergmännische "Untersuchung" des Uranvorkommens zuzulassen. In Menzenschwand begann man, sich mit den – immer noch ungeliebten – Bergbauarbeiten in gewissem Umfang abzufinden.

Dadurch änderte sich der Charakter der Auseinandersetzung:

Das Bergbauunternehmen und die dem Uranbergbau wohlgesonnenen Behörden hatten nun nicht mehr in erster Linie eine renitente Fremdenverkehrs-Gemeinde zum Widersacher, sondern eine zunehmend erstarkende Umweltbewegung. Deren Verbände, seit den 1970er-Jahren auch von staatlicher Seite anerkannt, machten wie schon in den Jahren zuvor aus Naturschutzgründen gegen den Uranbergbau Front – zunächst nur den Ministerien gegenüber, später mit Veranstaltungen und Demonstrationen in der Öffentlichkeit und schließlich sogar vor Gericht. Ein echtes Hindernis für den Uranbergbau, wie noch in den 1960er-Jahren, stellten diese Proteste alleine allerdings nicht dar. Im Gegenteil: Mit dem Einknicken des lokalen Widerstandes stieg die Erzproduktion der Grube im Krunkelbachtal sprunghaft an; 95 % der zwischen 1960 und 1991 in Menzenschwand geförderten rund 100.000 t Uranerz wurden nach 1974 aus dem Berg geholt.

Für öffentliches Aufsehen und eine neue Qualität der Proteste

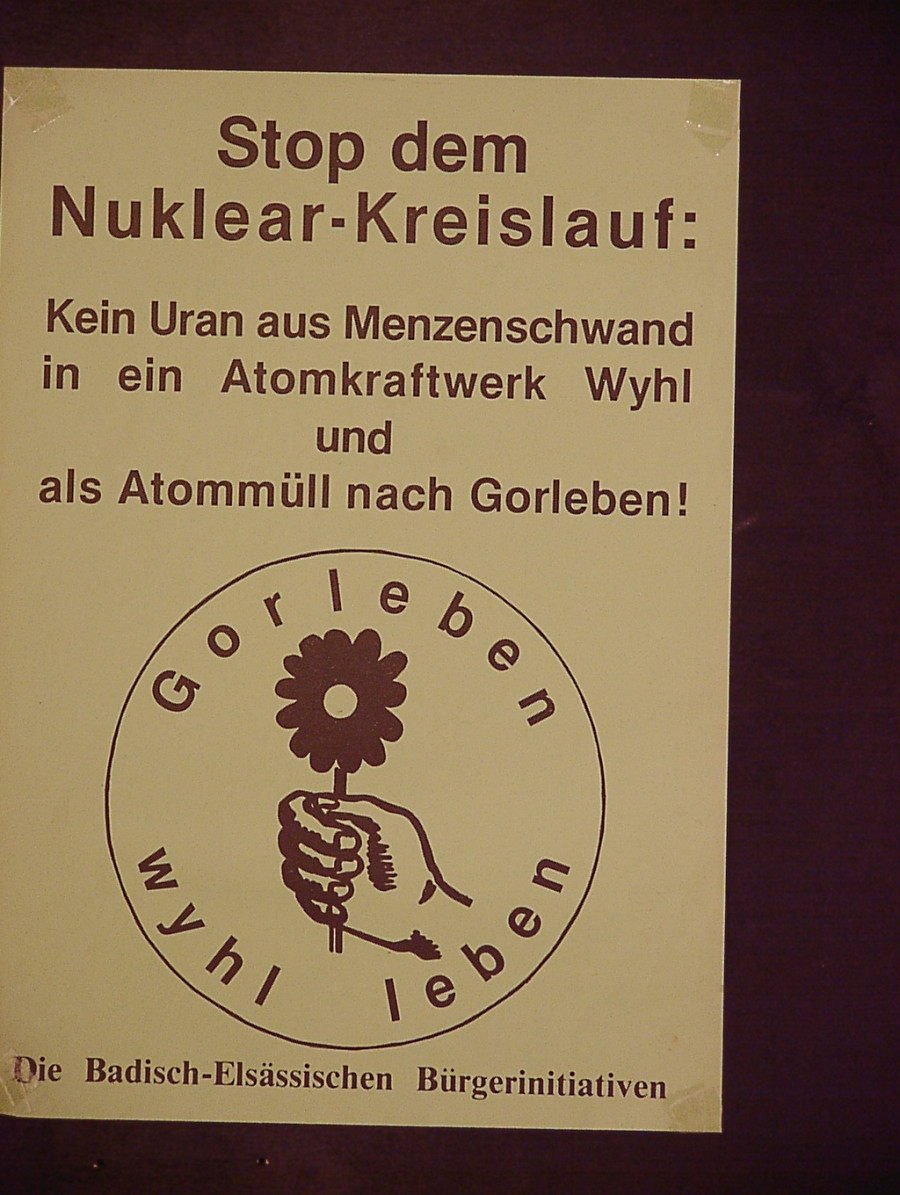

sorgte 1978 der Arbeitskreis Strahlenschutz. Die dem studentischen Milieu in Freiburg entstammenden Arbeitskreis-Mitglieder beschränkten sich in ihren Aktivitäten nicht aufs Briefeschreiben, sondern zogen mit dem Geigerzähler los. Erstmals wurden so die radioaktiven Belastungen, die der Uranbergbau zwangsläufig mit sich brachte, zum Thema und zum immer stärkeren Argument gegen die Schürfarbeiten im Krunkelbachtal. Andere Verbände wie der inzwischen in Freiburg gegründete BUND und die 1982 ins Leben gerufene Bürgerinitiative gegen Uranabbau im Südschwarzwald knüpften an diese "Pionier"-Arbeit des Arbeitskreises an. Gleichzeitig war der Arbeitskreis der Erste, der den Uranbergbau in den Kontext der Debatte um die Nutzung der Atomenergienutzung stellte und so die Brücke zur starken südbadischen und überregionalen Anti-AKW-Bewegung schlug. Ohne Uran kein AKW, argumentierten die Atomkraft-GegnerInnen; ihre Forderung lautete fortan: "Das Uran bleibt drin!"

Der Widerstand vor Ort,

seit Mitte der 1970er-Jahre praktisch eingeschlafen, erwachte von neuem, als Anfang 1982 bekannt wurde, dass Brunhilde drei Tage nach Inkrafttreten des bergbau-freundlichen Bundesberggesetzes eine 50-jährige Konzession zum Abbau des Menzenschwander Uranerzes beantragt hatte. Wie in den 1960er-Jahren machten nun Gemeinde und Landkreis gemeinsam mit den überregionalen Naturschutz-Verbänden gegen das Vorhaben Front – mit Erfolg. Unter dem Druck der lokalen Gremien, die auf dem Vorrang des Fremdenverkehrs in der Region beharrten, und der beunruhigenden Erkenntnisse über die radiologischen Auswirkungen des bisherigen Uranbergbaus, mit denen die UmweltschützerInnen an die Öffentlichkeit getreten waren, setzten sich auch in der Regierung die GegnerInnen eines Uranabbaus im Krunkelbachtal durch: Das Wirtschaftsministerium lehnte Mitte 1983 den Abbauantrag Brunhildes ab und wollte zunächst auch den Schürfvertrag für das Unternehmen nicht mehr verlängern. Aus Angst vor Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe von Seiten des Bergbauunternehmens ließ die Landesregierung die "Untersuchungsarbeiten" im Krunkelbachtal dennoch weiter über Jahre hinaus zu, während der von Brunhilde angestrengte Prozess um die Abbaugenehmigung durch die Instanzen ging.

Erst als die rheinland-pfälzische Landesregierung im Mai 1989

nach jahrelangen Protesten von UmweltschützerInnen die Erzaufbereitungsanlage der Gewerkschaft Brunhilde in Ellweiler wegen deren Radioaktivitätsabgaben behördlich stilllegte, rückte auch das endgültige Aus für die Menzenschwander Urangrube in greifbare Nähe. Das Unternehmen zog seine Klage gegen das Land Baden-Württemberg zurück und stimmte einem Vergleich zu, demnach es noch bis Ende 1990 in Menzenschwand Uran abbauen durfte, um die Grube anschließend stillzulegen. So weit sollte es nicht mehr kommen: Der eigenen Weiterverarbeitungsmöglichkeit für das Uranerz aus dem Schwarzwald beraubt, geriet Brunhilde mehr und mehr in massive finanzielle Schwierigkeiten; letztlich mussten die Behörden den Bergwerksbetrieb im Krunkelbachtal in eigener Regie und auf eigene Kosten beenden. Eine Wiederöffnung der Menzenschwander Grube, so die Aussage der Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, ist schon aus bergbautechnischen Gründen eher unwahrscheinlich. Entsprechende politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt, wäre ein Abbau des Feldberg-Urans jedoch weiterhin möglich – notfalls in einem neuen Bergwerk.

Menzenschwand - Uranabbau: Der Streit um das Schwarzwald-Uran

Armin Simon

Die Auseinandersetzung um den Uranbergbau in Menzenschwand im Südschwarzwald 1960-1991

(Alltag & Provinz, Band 11. Hg. vom Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg e.V.)

Donzelli-Kluckert Verlag, Bremgarten 2003.

340 Seiten, 54 Abbildungen, ISBN 3-933284-11-2

14,80 Euro

Bestellung:

beim Autor über ar.minweb.de oder

beim Herausgeber: Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg

e.V., E-Mail: arbeitskreisregionalgeschichteweb.de

in jeder Buchhandlung

oder

direkt beim Donzelli-Kluckert Verlag, Hauptstraße 2a, 79258 Bremgarten, Tel. 07633 - 949698,